봄은 / 신동엽

봄은

남해에서도 북녘에서도

오지 않는다.

너그럽고

빛나는

봄의 그 눈짓은,

제주에서 두만까지

우리가 디딘

아름다운 논밭에서 움튼다.

겨울은,

바다와 대륙 밖에서

그 매서운 눈보라 몰고 왔지만

이제 올

너그러운 봄은, 삼천리 마을마다

우리들 가슴속에서

움트리라.

움터서,

강산을 덮은 그 미움의 쇠붙이들

눈 녹이듯 흐물흐물

녹여 버리겠지.

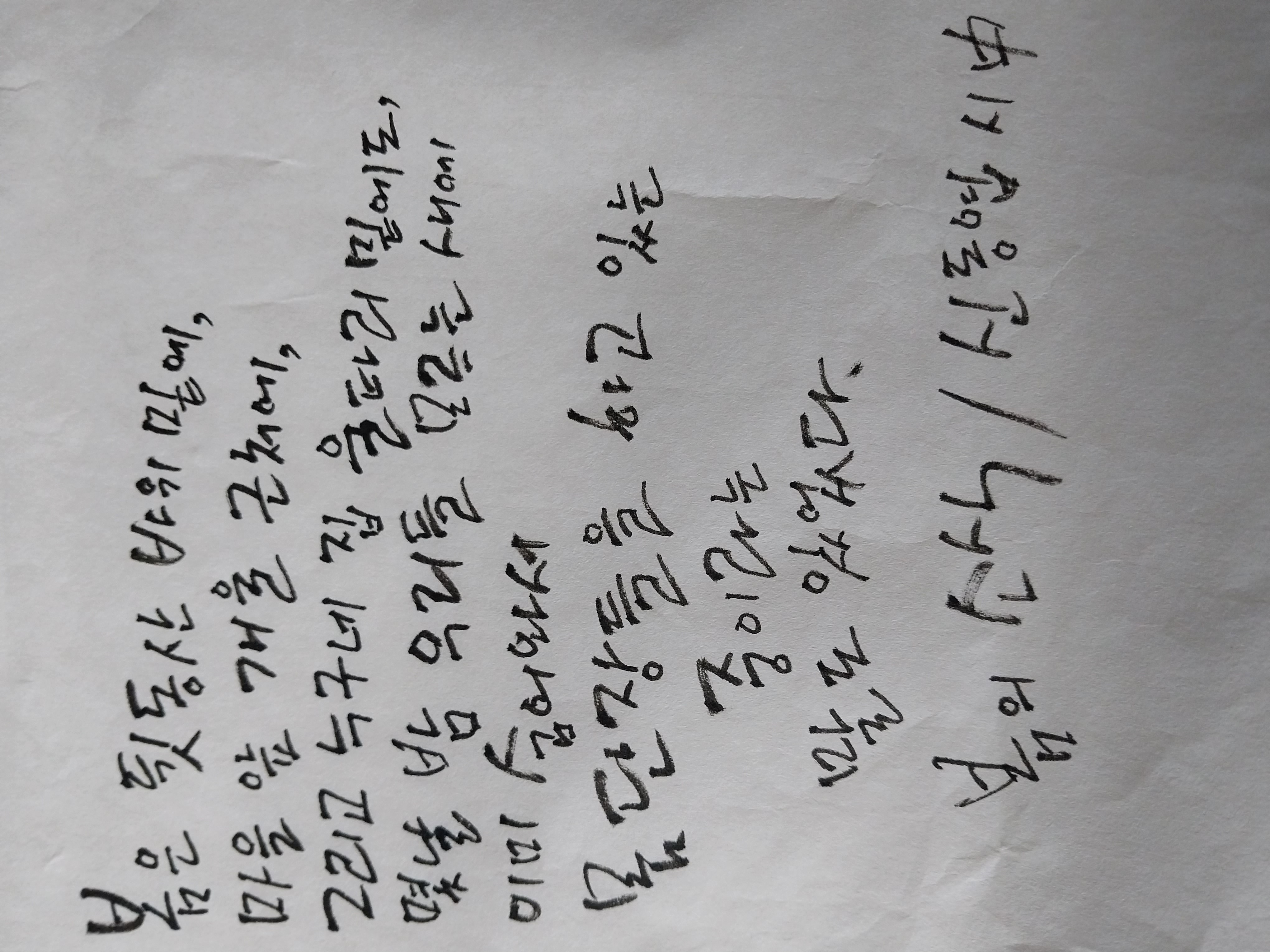

봄의 소식/ 신동엽

마을 사람들은 되나 안되나 쑥덕거렸다.

봄은 발병 났다거니

봄은 위독하다거니

눈이 휘둥그레진 수소문에 의하면

봄은 머언 바닷가에 갓 상륙해서

동백꽃 산모퉁이에 잠시 쉬고 있는 중이라는 말도 있었다.

그렇지만 봄은 맞아죽었다는 말도 있었다.

광증이 난 악한한테 몽둥이 맞고

선지피 흘리며 거꾸러지더라는...

마을 사람들은 되나 안되나 쑥덕거렸다.

봄은 자살했다거니

봄은 장사 지내버렸다거니

그렇지만 눈이 휘둥그레진 새 수소문에 의하면

봄은 뒷동산 바위 밑에, 마을 앞 개울

근처에, 그리고 누구네 집 울타리 밑에도,

몇날 밤 우리들 모르는 새에 이미 숨어와서

몸단장들을 하고 있는 중이라는

말도 있었다.

1970, <창작과 비평>에 실린 시

껍데기는 가라 / 신동엽

껍데기는 가라.

사월도 알맹이만 남고 껍데기는 가라.

껍데기는 가라.

동학년 곰나루의,

그 아우성만 살고 껍데기는 가라.

그리하여, 다시 껍데기는 가라.

이곳에선, 두 가슴과 그곳까지 내논

아사달 아사녀가 중립의 초례청 앞에 서서

부끄럼 빛내며 맞절할지니

껍데기는 가라.

한라에서 백두까지

향그러운 흙가슴만 남고

그, 모오든 쇠붙이는 가라.

시를 읽으며

사월은 1960년대의 4.19 혁명을 일컫고 동학년 곰나루는 1894년에 일어난 동학 농민 운동을 지칭합니다. 시인은 참여, 저항 시인으로 사회의 부조리와 위선, 허위의 껍데기를 벗어 던지길 바라는 마음을 담아 '껍데기는 가라'는 시를 썼습니다.

봄은 분단의 아픔을 겪고 있는 대한민국의 현실을 바라보며 통일에 대한 염원과 희망을 노래하고 있습니다.

봄의 소식은 1975년 발표된 시로, 그 당시는 박정희 군부, 유신 정권 때이다. 표현의 자유가 없고 억물린 사회 분위기가 만연한 상황에서 봄은 아주 멀리 있는 둣한데, 시인은 그럼에도 희망을 노래하고 있습니다.

민주화의 시련을 거쳐 두 번의 대통령 탄핵, 무언의 권력의 위세가 힘을 떨치고 있는 상황을 보며, 우리에게 아직 완연한 봄은 도래하지 않은 듯 합니다.

봄은 겨울 장군의 위세를 꺾어내고 반드시 기어이 오고야 말지요. 단, 길고도 지난한 여정의 인내의 시간이지만 봄은 기어코 오고야 말기에 희망을 가져봅니다.

'시를 읽으며' 카테고리의 다른 글

| 폐허 이후 / 도종환 (2) | 2025.04.07 |

|---|---|

| 이탈한 자가 문득 / 김 중식 (0) | 2024.11.27 |